智能农机装备指集成物联网(IoT)、人工智能(AI)、全球定位系统(GPS)、自动控制、大数据分析等先进技术的农业机械,具备环境感知、自主决策、精准作业和远程管控能力。其核心特征包括:

- 自动化与智能化:根据农田环境(土壤墒情、作物长势等)自主调整作业参数。

- 数据驱动:通过传感器实时采集并分析土壤、气象、作物数据,优化农艺决策。

- 精准作业:减少资源浪费(如化肥、农药过量使用),提升产量与可持续性。

一、智能农机装备的主要分类

1. 按功能与应用场景划分

智能耕作装备

自动驾驶拖拉机:搭载北斗/GPS导航,实现厘米级路径规划,解决劳动力短缺问题。

智能深耕机:依据土壤类型自动调节耕深与转速,改善土壤结构。

智能种植装备

精准播种机:结合GIS技术动态控制播种深度与间距,降低种子浪费15%以上。

智能移栽机:适用于蔬菜等高附加值作物,实现株距标准化。

智能管理装备

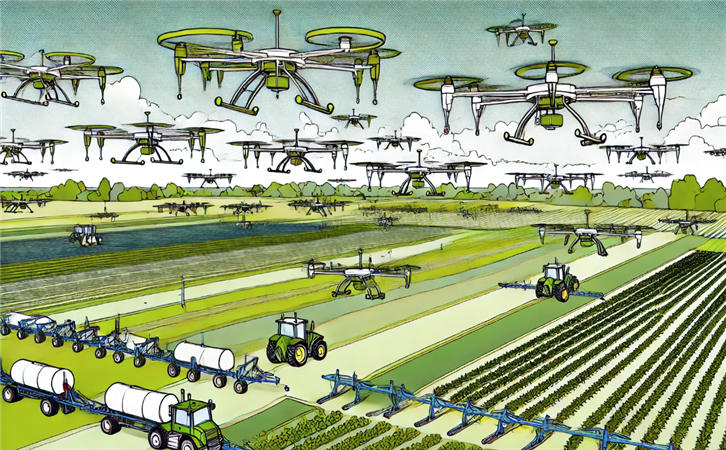

无人机植保系统:多光谱传感器识别病虫害,精准变量施药,农药利用率提升40%。

智能灌溉系统:基于土壤湿度传感器自动调节水量,节水30%-50%。

变量施肥机:按土壤肥力分区施肥,减少环境污染。

智能收获装备

无人驾驶收割机:图像识别技术判断作物成熟度,自动调整割台高度。

采棉打包一体机:边采摘边打包,效率提高20%-30%(如约翰迪尔CP690)。

产后处理装备

自动化分拣系统:无损检测果蔬品质,提升商品化率。

畜牧智能装备

体征监测耳标:实时追踪牲畜健康,降低幼畜死亡率12%-18%。

2. 按技术形态划分(补充维度)

探测设备:土壤传感器、多光谱无人机。

作业终端:农业机器人(如瑞士EcoRobotix除草机器人)。

过程自动化系统:温室环境智能调控装备。

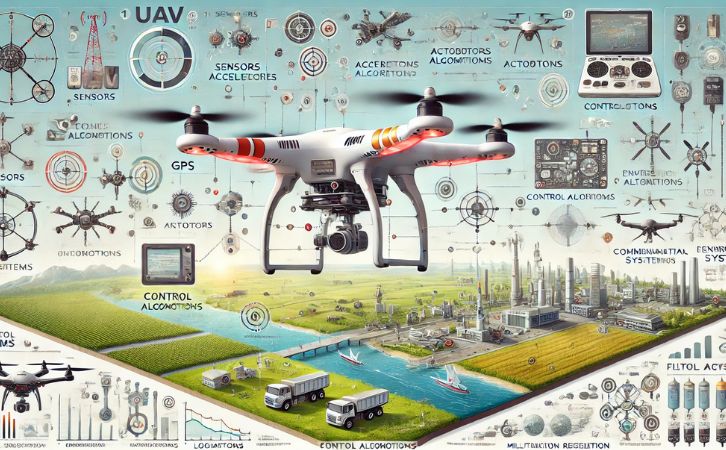

二、关键技术支撑体系

1. 智能感知技术

外部感知:光谱/视觉传感器获取土壤养分、病虫害信息。

内部感知:监控农机工况(如耕深、排种量)。

2. 决策与控制技术

AI算法:机器学习优化施肥/灌溉策略。

总线控制系统:协调主机与机具动作(如犁深控制)。

3. 导航与执行技术

北斗/GPS定位:实现厘米级自主导航。

激光雷达避障:保障复杂地形作业安全。

4. 物联与数据平台

云端数据管理:远程监控农机状态与农田数据。

边缘计算:实时处理牲畜健康预警。

三、典型应用场景与案例

| 应用场景 | 典型案例 |

|---|---|

| 大田规模化生产 | 重庆伏羲农场:丘陵地区集成北斗导航+大数据平台,决策效率提升30%。 |

| 精准植保 | 多光谱无人机识别小麦赤霉病,施药量减少40%。 |

| 智能灌溉 | 江苏盐城项目:土壤湿度传感器联动灌溉系统,水资源利用率提高50%。 |

| 产后处理 | 自动化分拣线实现柑橘分级包装,商品化率提升25%。 |

四、地区发展现状对比

| 地区 | 发展特点 | 代表领域 |

|---|---|---|

| 发达国家 | 美国:规模化智能拖拉机;德国:精准农业技术(90年代已应用);荷兰:温室全自动化。 | 整机技术领先,核心部件自主化 |

| 中国东部 | 江苏(苏州/无锡):电动拖拉机、无人插秧机;山东:智慧农业研发中心。 | 产业集聚度高,市场化应用广泛 |

| 中国东北 | 黑龙江:农机自动驾驶、变量施肥技术推广。 | 大田作业智能化普及率高 |

| 中国西部 | 湖北巴东县:受限于地形与经济,小型智能农机(微耕机)为主。 | 适用性装备优先,政府补贴驱动 |

差距分析:中国在电控系统、高精度传感器等核心部件依赖进口,丘陵地区适应性技术待突破。

五、挑战与发展趋势

挑战:核心部件国产化不足、小农经济制约大规模应用、山区适用机型短缺。

趋势:

新能源农机(电动拖拉机)降低碳排放;

农业机器人普及(除草、采摘);

“云-边-端”一体化智能作业系统。

结论:智能农机装备正从单机智能化向全链条协同演进,通过技术融合解决农业劳动力短缺、资源浪费等痛点,但需政策支持与技术攻关以缩小区域及国际差距。引用说明:本文所有结论均基于资料标注的出处,确保信息可追溯。