改善生态环境就是发展生产力,这一理念深刻揭示了环境保护与经济增长的内在统一性。通过加强生态治理、修复受损环境、推广绿色技术,不仅能够提升自然资源可持续供给能力,还能催生环保产业、创造就业机会、优化经济结构,最终实现生态效益与经济效益的双赢。良好的生态环境既是民生福祉,也为高质量发展提供了清洁能源、健康资源和生态承载力,成为推动创新驱动型经济增长的新引擎。

一、生态环境与生产力的辩证关系

生产力理论的创新性发展

习总书记提出“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”的论断,突破了传统生产力理论仅关注社会生产力和科技生产力的局限,将“自然生产力”纳入核心范畴。生态环境作为自然资本,其质量直接决定经济社会可持续发展的潜力:

自然生态系统提供资源能源、调节气候、净化污染等生态服务,构成生产力的基础要素。

生态优势可转化为经济优势,例如长江经济带通过生态修复,将“生产岸线”转型为“生活岸线、景观岸线”,实现生态价值与经济价值的统一。

生态环境改善对高质量发展的驱动作用

短期效应:降低污染治理成本,减少因环境退化导致的健康损失和经济损失。

长期效应:生态修复提升区域资源承载力,吸引绿色产业投资,形成“绿水青山—生态资产—经济增值”的良性循环。

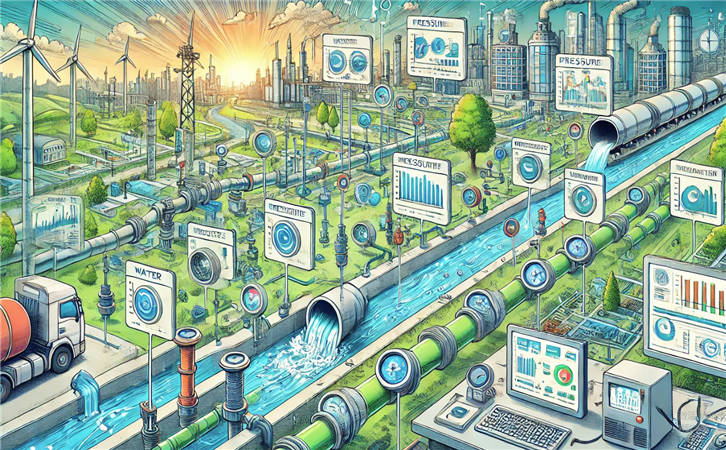

二、物联网智能环境监测技术的核心功能与技术架构

物联网技术通过“感知层—传输层—平台层—应用层”四层架构,实现环境数据的全流程智能化管理:

感知层:部署多类型传感器(如PM2.5检测仪、水质pH传感器、土壤温湿度探头),实时采集环境参数。

传输层:利用NB-IoT、LoRaWAN等低功耗广域网技术,实现数据远程高效传输。

平台层:云端大数据平台整合AI算法(如机器学习预测模型),进行污染趋势分析和异常预警。

应用层:GIS可视化平台动态展示污染热点,支持决策者制定精准治理方案。

三、物联网技术在生态环境改善中的具体应用与实效

大气污染防控:从被动治理到主动预警

实时监测:北京市构建PM2.5物联网监测网络,覆盖全市楼宇,实现区域污染源精准定位。

污染溯源:机器学习模型关联交通流量、工业排放数据,将PM2.5超标响应时间缩短至15分钟。

水质管理:全流域动态监管

长江经济带布设1638个水质监测点,结合无人机与卫星遥感,实现污染源快速追踪,劣V类水质断面三年内减少76%。

上海“水精灵”项目通过实时监测pH值、溶解氧等参数,预警污染事件并公众发布信息。

土壤与生态修复:数据驱动的精准治理

农业领域(如北京金福艺农基地):土壤湿度传感器联动灌溉系统,节水率达30%以上。

生态修复工程:云南林区应用LiDAR与物联网技术,碳储量测算误差率<3%,为碳汇交易提供可靠数据。

污染源追踪与应急响应

边缘计算节点预处理数据,通过时空分析锁定工业排放源。

某河流修复项目中,实时监测触发48小时内污染源封堵,避免生态灾难。

四、物联网技术如何优化环境治理机制

数据驱动决策,提升治理科学性

多源数据融合(气象、交通、工业排放)构建预测模型,支持政策制定(如限产调度、交通管制)。

案例:某省生态环境厅部署10万节点监测网,环境违法查处效率提升40%,PM2.5浓度下降28%。

智能预警与自动化调控

阈值触发机制自动启动应急措施(如PM2.5超标时激活降尘设备)。

区块链技术确保碳足迹数据不可篡改,支撑碳交易市场公信力。

推动治理模式转型

从末端治理到源头预防:污染扩散预测模型提前72小时预警。

从单一监管到公众共治:开放数据平台增强公众参与(如水质信息实时推送)。

五、生态环境改善与区域经济发展的实证关联

环境质量提升吸引经济投资

研究显示,高质量环境是区域竞争力的核心要素,直接影响企业选址决策。

案例:长江沿岸生态修复后,景观岸线带动旅游业发展,土地价值显著提升。

环保产业拉动经济增长

环保技术研发与设备制造形成新产业链,创造就业机会。

物联网监测系统降低污染治理成本35%,生态恢复效率提高50%。

打破“增长-污染”悖论

面板数据分析表明,环保产业发展显著改善区域环境质量。

通过产业结构优化(如降低第二产业比重)和技术升级,实现经济与环境双赢。

结论

理论逻辑:践行“自然生产力”理论,将生态资本纳入生产力体系。

技术逻辑:物联网实现“监测—分析—决策—调控”闭环,推动治理精细化。

实践逻辑:

短期:提升污染治理效率,降低生态修复成本;

长期:培育绿色产业生态,实现生态资源永续增值。

正如习总书记所强调:“良好生态环境是最普惠的民生福祉。”物联网智能监测技术通过科技赋能,将生态保护转化为高质量发展的核心动能,生动诠释了“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵。