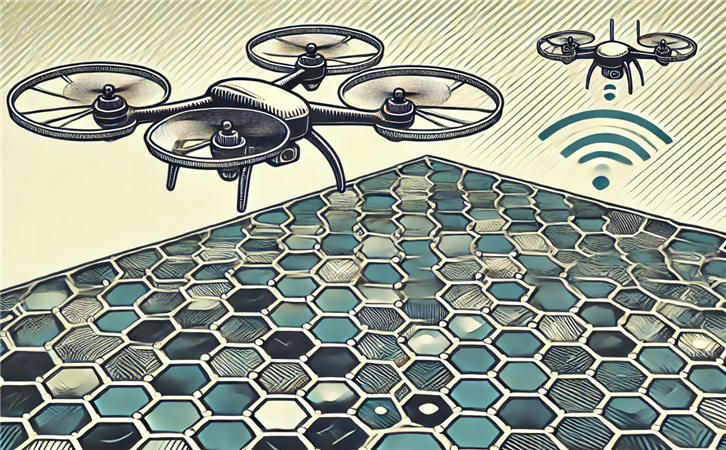

无人机蜂群组网技术是一种高度集成的分布式系统,通过融合仿生学原理、群体智能、通信技术与自主控制算法,实现大规模无人机的协同作业。其核心在于去中心化架构下的自组织、高容错与动态适应能力,具体技术体系如下:

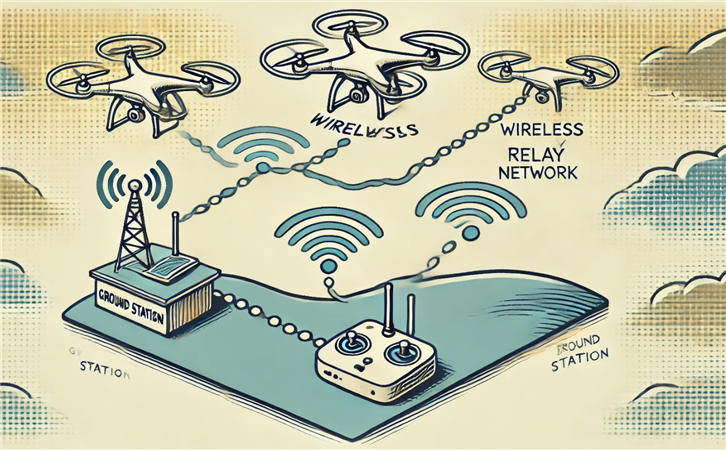

一、通信组网技术:构建动态交互的“神经网络”

通信网络是蜂群协同的基础,需满足高动态拓扑下的低延迟、高可靠传输:

1. 自组网架构(Ad-hoc)

动态拓扑控制:采用无中心的多跳网络(如Mesh架构),节点通过定向天线自动建立链路,支持实时拓扑重构。

分簇优化:基于移动性/能耗将蜂群划分为多簇,每簇独立分配信道,骨干节点协调跨簇通信,减少冲突。

路由协议:AODV(按需距离向量)等分布式协议实现局部最优路径选择,适应节点高速移动。

2. 通信技术与频谱管理

多模通信:结合短距(Wi-Fi/蓝牙)、中距(ZigBee)及长距(5G/6G)技术,支持分层通信需求。

动态频谱共享:利用6G智能反射面(IRS)等技术优化频谱利用率,规避干扰。

毫米波应用:在密集环境(如城市)采用毫米波定向通信,解决GPS拒止下的高带宽需求。

二、协同控制算法:群体智能驱动的“决策大脑”

通过分布式算法实现全局协同,避免中心节点瓶颈:

1. 群体智能算法

生物启发式算法:

蚁群算法(ACO) :模拟信息素机制优化路径规划。

粒子群优化(PSO) :通过速度-位置模型动态调整编队。

优化控制算法:

模型预测控制(MPC) :实时预测轨迹并避障。

遗传算法(GA) :求解多目标优化(如任务分配与能耗平衡)。

2. 多智能体系统(MAS)

分布式决策:个体基于局部信息(邻近节点位置/速度)自主决策,通过“虚拟领导者”或“拍卖机制”达成共识。

强化学习:深度Q网络(DQN)实现复杂环境下的自适应策略。

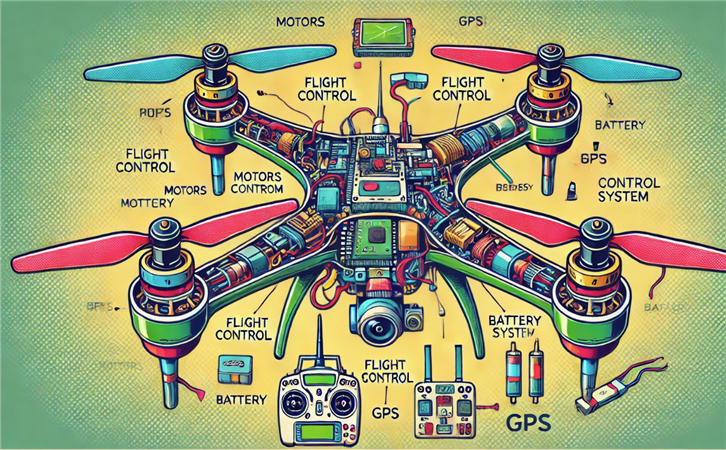

三、导航定位技术:高精度环境感知的“指南针”

在GPS拒止或干扰环境下需多源融合定位:

1. 多传感器融合

惯性导航(IMU)+视觉SLAM:结合激光雷达/双目摄像头实现无GPS定位。

互定位技术:节点间通过相对测距(如UWB)共享位置,提升群体定位精度。

2. 抗干扰定位

毫米波辅助定位:利用5G基站角度到达(AoA)信息补偿GPS失效。

场景匹配:基于图像特征匹配预建地图,适应城市峡谷环境。

四、能源管理技术:续航优化的“生命线”

解决大规模集群的能源瓶颈:

1. 高效能源系统

智能电池管理:实时监测电池状态,优化充放电策略。

混合动力:集成太阳能板、氢燃料电池延长续航。

2. 任务级节能

路径优化:遗传算法规划最低能耗路径。

动态休眠:非任务节点进入低功耗模式。

五、抗干扰与容错机制:系统韧性的“免疫屏障”

1. 通信抗干扰

跳频技术:Turbo编码+动态跳频图案规避干扰频段。

多域协同抗干扰:联合频谱/功率域优化,通过多智能体强化学习对抗智能干扰。

2. 系统容错

分布式冗余:节点失效时通过自组织算法(如Raft协议)重构网络。

区块链认证:去中心化身份验证防止恶意节点入侵。

六、应用场景与技术挑战

军事领域:100%区域覆盖侦察、饱和式打击。

民用领域:灾害救援(快速建网)、物流投送、农业监测。

核心挑战:

通信延迟:需50ms内低延迟响应。

异构协同:无人机/车/船跨域组网标准缺失。

法规空白:空域管理与频谱分配亟需国际标准。

结论

无人机蜂群组网是仿生学与信息技术的高度融合,其技术发展呈现三大趋势:

- 智能化:DRL与群体智能结合提升环境适应性。

- 异构化:多平台(无人机/车/船)协同作战。

- 绿色化:氢能源与无线充电延长任务周期。

未来需突破高动态组网、拒止环境导航及能源效率等瓶颈,以实现蜂群技术在军事与民用领域的规模化应用。