电传飞控(Fly-by-Wire, FBW)与机械飞控(Mechanical Flight Control)是航空领域两种核心飞行控制系统,其差异主要体现在信号传输方式、系统结构、控制性能、可靠性、维护成本及应用场景等方面。以下基于资料进行系统性对比分析:

一、 信号传输方式

机械飞控:

通过物理机械部件(钢索、推拉杆、滑轮、曲柄等)直接传递飞行员操纵力至舵面。

证据:飞行员操纵杆的位移通过钢缆-滑轮系统转化为舵面偏转,无电子信号介入。

特点:信号传递为开环机械链路,无主动反馈调节。

电传飞控:

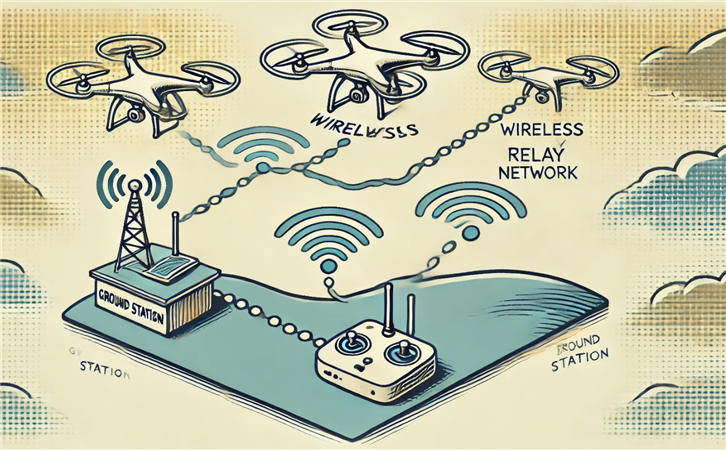

将飞行员指令转换为电信号,经飞行计算机处理后再驱动舵面作动器。

证据:操纵杆输入经传感器→飞控计算机→作动器,全程电子化。

特点:闭环控制,计算机可融合传感器数据实时调整指令。

核心差异:机械飞控依赖物理力传递,电传飞控依赖电子信号与算法处理。

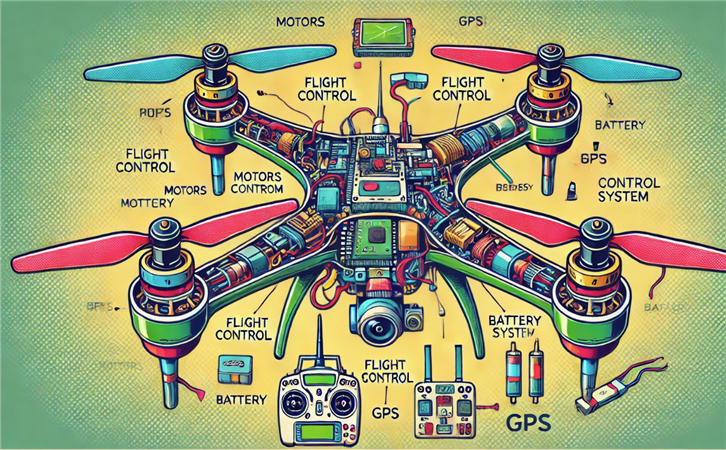

二、 系统结构组成

| 组件 | 机械飞控 | 电传飞控 |

|---|---|---|

| 操纵链路 | 钢索、推杆、滑轮、杠杆等机械传动链 | 电缆、计算机、传感器、电动作动器 |

| 核心部件 | 物理连接件(易磨损) | 飞控计算机(含冗余设计)、信号处理器 |

| 重量与复杂度 | 结构笨重(尤其大型飞机),占用空间大 | 轻量化(减少机械部件),模块化设计 |

| 冗余设计 | 机械备份有限 | 多通道计算机冗余(如四余度系统) |

三、 控制性能对比

精度与灵活性:

机械飞控:响应速度慢,精度受机械间隙/变形限制;

电传飞控:毫秒级响应,可编程控制律实现超机动(如过失速机动)。

气动限制突破:

电传系统支持放宽静稳定性设计(主动增稳),提升燃油效率;

机械飞控无法实现此类复杂控制。

包线保护功能:

电传系统可自动限制过载、迎角,防止失速;

机械系统依赖飞行员经验。

四、 可靠性及故障模式

| 维度 | 机械飞控 | 电传飞控 |

|---|---|---|

| 单点故障率 | 较低(机械部件失效多为渐进式) | 早期单通道可靠性仅10⁻³/fh(需冗余提升) |

| 故障模式 | 钢缆断裂、滑轮卡滞(物理损伤为主) | 软件错误、电磁干扰、传感器失效 |

| 容错能力 | 无主动容错 | 多通道表决、故障隔离与重构 |

| 军用标准 | – | 最低可靠性要求:1.0×10⁻³/fh(四余度设计) |

特殊设计:部分战机(如歼-10)采用电传+机械双备份提升生存性。

五、 维护成本与复杂度

维护成本:

机械飞控:需定期润滑、张力调整、部件更换(高频维护);

电传飞控:电子部件维护简便,但需高技能人员诊断软件故障。

研发与制造成本:

机械系统:初始成本低,但大型飞机传动链成本剧增;

电传系统:研发成本高(软件认证占60%),量产后可降低。

六、 应用场景差异

| 机型/场景 | 机械飞控 | 电传飞控 |

|---|---|---|

| 小型飞机 | 主流(气动力小,成本敏感) | 较少(成本过高) |

| 军用战机 | 早期机型(如米格-29) | 现代主力(F-16、歼-20、F-15EX) |

| 民用客机 | 传统机型(波音737早期型) | 新世代机型(A320、波音777、C919) |

| eVTOL | 不适用(多舵面协同需电子化) | 必需技术(实时精准控制) |

七、 技术演进趋势

机械飞控:逐步退居备份角色(如空客A320保留机械备份)。

电传飞控:向光传飞控(抗电磁干扰)、人工智能辅助决策发展。

eVTOL推动革新:分布式电传系统(多电机协同)成为新兴领域核心。

总结对比表

| 维度 | 机械飞控 | 电传飞控 |

|---|---|---|

| 信号传输 | 物理机械链路 | 电子信号+计算机处理 |

| 系统重量 | 重(钢索/杠杆) | 轻(减少机械部件) |

| 响应速度 | 慢(>100ms) | 快(<50ms) |

| 机动能力 | 受限(无法支持静不稳定设计) | 极强(包线保护+超机动) |

| 可靠性 | 高(单点失效少) | 依赖冗余设计(四余度达10⁻⁹/fh) |

| 维护频率 | 高(机械磨损) | 低(电子化)但需专业培训 |

| 典型应用 | 小型飞机、传统客机 | 现代战机、大型客机、eVTOL |

核心结论:电传飞控通过电子化与智能化实现了飞行控制的革命性突破,但机械飞控因其固有可靠性仍在特定场景不可替代。未来随着冗余技术成熟和成本下降,电传系统将进一步主导航空领域。