无人机图传(图像传输)系统是实现无人机实时视觉信息回传的核心技术,其原理涉及信号采集、编码压缩、无线传输、解码显示等多个环节。以下从系统组成、工作原理、传输技术、性能影响因素及抗干扰技术等方面进行全面解析:

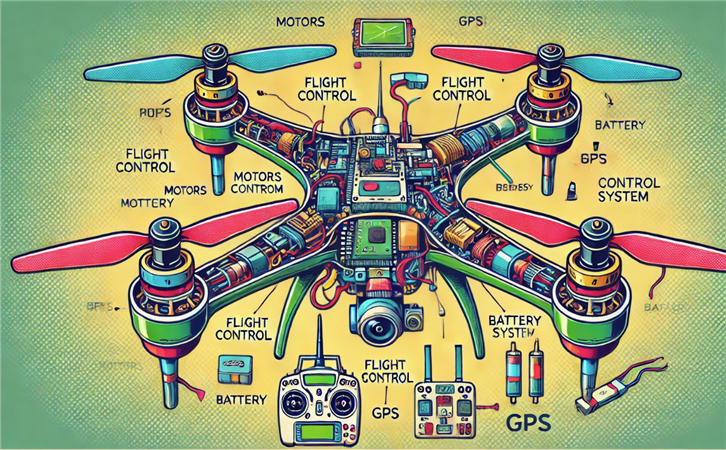

一、无人机图传系统组成

无人机图传系统由发射端、接收端、显示端三大部分构成:

1. 发射端(无人机端):

摄像头:采集原始图像/视频信号。

图像处理单元:对视频进行压缩(如H.264、H.265编码)以减少数据量。

无线发送模块:将压缩后的信号通过无线电波(如2.4GHz、5.8GHz频段)或蜂窝网络(4G/5G)发送至地面。

其他辅助模块:如跳频控制器、加密芯片等。

2. 接收端(地面端):

无线接收模块:捕获空中传输的信号。

解码模块:还原压缩后的视频流。

数据传输接口:通过HDMI、USB等将信号输出至显示设备。

3. 显示端:

实时显示视频画面,支持手机、平板、FPV眼镜或专业监视器。

二、无人机图传工作原理

1. 信号采集与压缩:

摄像头捕获的原始视频数据量庞大(如1080p@30fps约需100Mbps带宽),需通过编码技术压缩至数Mbps级别。例如,H.265编码可将数据量减少50%以上。

2. 无线传输:

调制技术:采用OFDM(正交频分复用)或COFDM(编码OFDM)提升频谱效率,抵抗多径干扰。

3. 传输协议:

Wi-Fi/蓝牙:适合短距离(<1km)消费级无人机,成本低但易受干扰。

专用无线电(如大疆Lightbridge):通过自适应跳频和信道优化实现高清低延迟传输。

4G/5G网络:利用蜂窝网络覆盖广的优势,支持超视距传输。

4. 解码与显示:

地面接收端通过纠错算法(如LDPC)修复传输中的误码,解码后输出至显示设备,端到端延时可低至28ms(如大疆FPV系统)。

三、关键技术

1. 传输技术对比:

| 技术类型 | 优势 | 局限性 |

|---|---|---|

| 模拟图传 | 低延迟、成本低 | 画质差、易受干扰 |

| 数字图传(OFDM) | 高清画质、抗干扰强 | 复杂度高、成本较高 |

| 5G图传 | 超远距离、低延迟 | 依赖网络覆盖、功耗较大 |

| COFDM | 抗多径干扰、适合移动场景 | 设备体积较大 |

2. 抗干扰与加密技术:

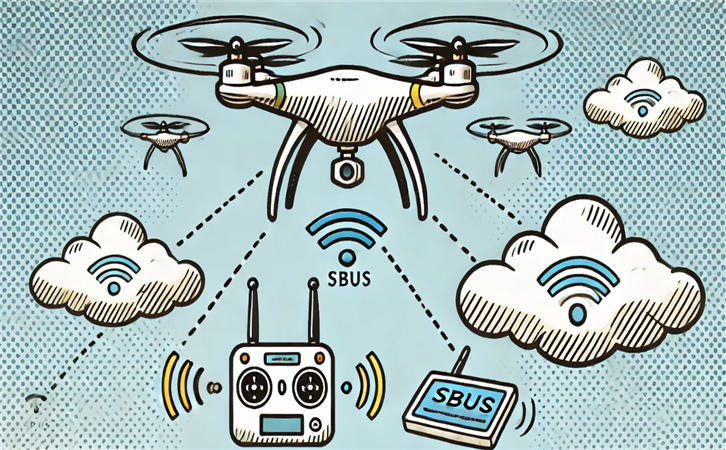

跳频技术:动态切换频段避开干扰(如Autel SkyLink 3.0支持900M/2.4G/5.8G自适应跳频)。

加密算法:采用AES-256对视频流加密,防止数据窃取。

智能天线:高增益定向天线增强信号聚焦能力,减少环境衰减。

四、无人机图传性能影响因素

1. 传输距离:

发射功率:受法规限制(如FCC允许最大33dBm),功率越高距离越远。

频段选择:2.4GHz穿透性强但带宽低,5.8GHz速率高但易衰减。

环境干扰:建筑物、电磁源(如基站)导致信号衰减5-30dB。

2. 稳定性:

多径干扰:通过OFDM技术分割子载波分散干扰影响。

天气条件:湿度增加导致信号衰减5-10dB。

五、应用场景与技术趋势

1. 应用领域:

消费级:航拍、FPV竞速。

工业级:电力巡检、农业监测、应急救援。

2. 未来趋势:

5G整合:利用5G网络切片技术实现超低延迟广域覆盖。

AI辅助:边缘计算实时分析视频内容(如目标识别)。

量子加密:提升数据传输安全性。

无人机图传系统通过高效的编码压缩、自适应无线传输和抗干扰技术,实现了高清视频的实时回传。其性能受频段、功率、环境等多因素影响,而数字图传和5G技术的结合正推动图传向更远距离、更低延迟方向发展。未来,随着AI与量子加密技术的融合,无人机图传将在工业与消费领域发挥更大价值。