无人机表演的控制是一个融合了无线电通信、精准定位、分布式算法和实时监控的复杂系统工程。以下从控制架构、核心方法、编队算法、通信定位、安全监控五个维度进行解析:

一、控制系统架构:中央调度与分布式执行的协同

中央控制平台

核心作用:通过高性能计算机运行专业编队软件(如Intel Shooting Star、亿航智能系统),将预设的3D动画模型分解为每架无人机的独立任务包,包含飞行路径、高度、速度和灯光指令。

关键技术:建立“时间-空间-动作”三维坐标系,确保所有无人机在毫秒级时间片内同步动作(例如每20ms更新一次目标坐标)。

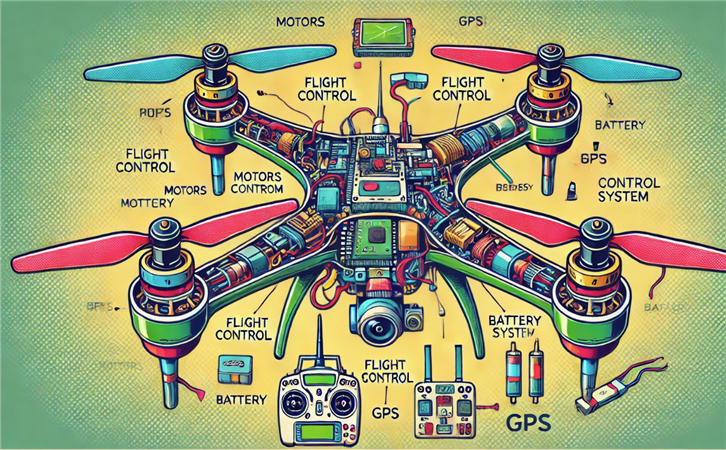

分布式执行单元

每架无人机搭载微型控制器(如STM32系列芯片),接收中央指令后结合本地传感器(IMU惯性测量单元、气压计等)实时微调姿态,实现自主避障和抗风扰。

控制层级:物理层(电机转速控制)、网络层(通信协议)、应用层(编队算法)协同运作。

二、核心控制方法:自动化与人工干预的结合

自动化控制(主流方案)

适用场景:百架以上大规模表演,通过预设程序实现复杂编队变换。

优势:避免人为操作延迟,降低碰撞风险(尤其在高密度空域)。

工具链:

飞行控制软件:PX4、Ardupilot等开源系统处理姿态稳定与轨迹跟踪。

表演编排软件:将图形/动画转化为无人机运动序列,并与音乐、灯光同步。

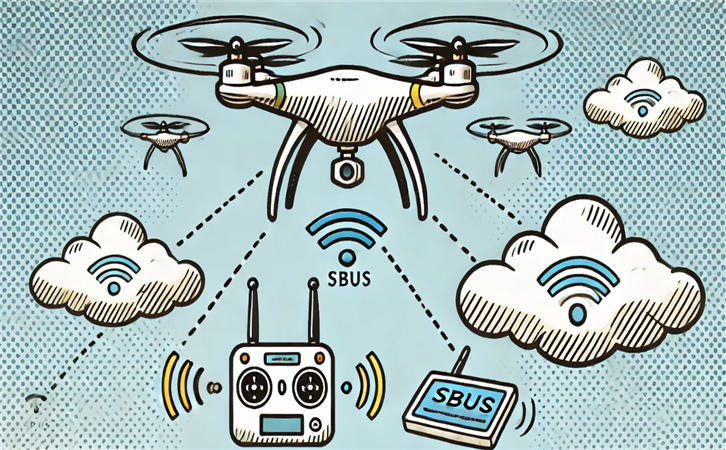

人工辅助控制

遥控器操控:双摇杆设计调节基础动作(起降、转向),适用于小型表演或紧急干预。

电脑软件控制:专业地面站提供可视化界面,支持实时路径修改和状态监控。

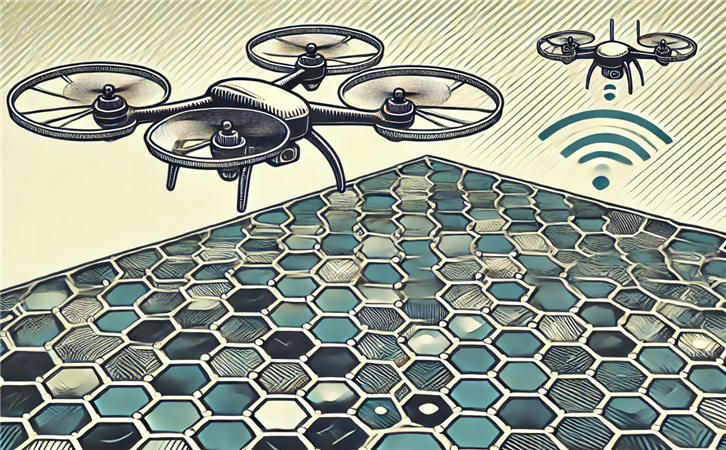

三、编队控制算法:多机协同的“大脑”

主流算法类型

| 算法名称 | 原理 | 适用场景 |

|---|---|---|

| 领导者跟随法 | 预设领导机轨迹,跟随机保持相对位置(如间距5米) | 简单直线/圆形编队 |

| 虚拟结构法 | 将编队视为刚性结构,无人机按固定几何关系移动 | 静态图案(如文字/Logo) |

| 一致性理论 | 无人机仅与邻居交换位置数据,通过局部协商实现全局协同(分布式优势) | 动态变换图案 |

| 人工势场法 | 虚拟力场模型(排斥域防撞、吸引域维持队形) | 复杂避障场景 |

AI增强趋势

强化学习优化路径规划,适应突发气流或通信干扰。

模型预测控制(MPC)提前计算未来10秒轨迹,规避潜在碰撞。

四、通信与定位技术:精准动作的“神经网络”

定位系统

GPS/RTK定位:提供绝对位置(精度达厘米级),需至少6颗卫星信号锁定。

冗余方案:

视觉定位(摄像头识别地面标记)

相对定位(无人机间射频测距)

通信网络

5G低延迟传输:时延<10ms,支持千架无人机实时数据交换。

时间同步协议:IEEE 1588(PTP)实现微秒级时钟同步,避免动作错位。

五、实时监控与故障处理:安全性的“生命线”

多层监控系统

数据监控屏:显示电量、定位精度、风速等参数,阈值超标自动预警。

3D空域地图:实时渲染无人机位置,标记碰撞风险点。

环境感知:监测磁场干扰、温湿度变化,动态调整飞控参数。

故障应对机制

自动返航:通信中断或电量低于15%时启动预设安全航线。

一键急停:地面站强制所有无人机悬停或降落。

机器学习诊断:基于贝叶斯网络识别传感器故障,准确率>95%。

六、挑战与未来方向

当前瓶颈:

超大规模编队(>3000架)的通信带宽限制;强电磁干扰下的定位稳定性。

技术演进:

量子惯性导航提升抗干扰能力;数字孪生技术实现全流程虚拟预演。

无人机表演的控制本质是“集中规划+分布式执行”的精密协同,其技术内核已从简单的遥控操作发展为融合航空航天、通信工程、控制论的交叉学科。未来随着6G和边缘计算的应用,动态编队的复杂度和艺术表现力将迎来质的飞跃。