物联网(IoT)在农业领域的应用通过传感器、通信技术和数据分析实现农业生产全流程的智能化管理,显著提升资源利用效率和农产品质量。以下从核心应用场景、技术实现、经济效益及挑战等方面展开系统分析:

一、物联网农业的核心应用场景

环境智能监测系统

数据采集:部署温湿度、光照、土壤养分(氮磷钾)、CO₂浓度等传感器,实时获取作物生长环境参数。

动态调控:基于监测数据自动控制灌溉、通风、遮阳等设备(如自动开窗/风机启停),维持最佳生长环境。

阶段化管理:

种植前:土壤墒情分析,指导科学选种与施肥;

生长期:结合专家系统预警病虫害,优化水肥策略;

采收期:监测农产品成熟度,提升采收精度。

精准灌溉与水肥一体化

传感器驱动:土壤湿度传感器结合气象数据(降雨量、蒸发量),动态调整灌溉量。

AI决策支持:机器学习算法(如随机森林)预测作物需水量,控制水泵开关,实现节水12.6%+、增产8.4%。

水肥协同:根据土壤养分数据自动配比肥料,减少资源浪费。

智能温室控制

全参数监控:集成空气温湿度、光照、CO₂、氨气等传感器,形成环境闭环调控。

自动化执行:

温度超标→自动启动湿帘降温;

光照不足→补光灯开启。

案例成效:北京大兴示范区实现温室全自动调控,增产15%、成本降20%。

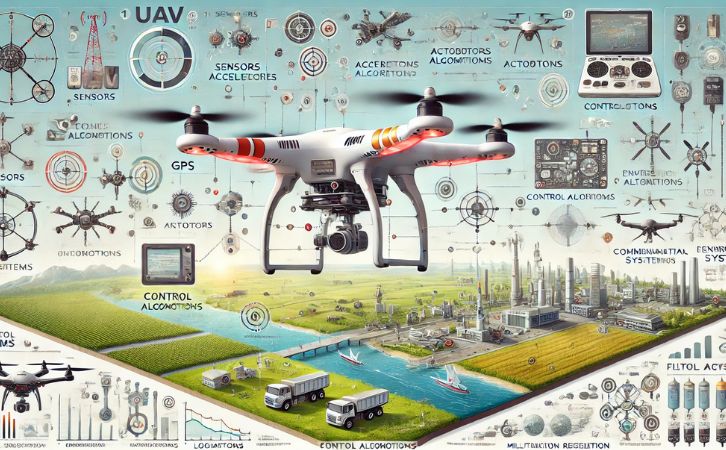

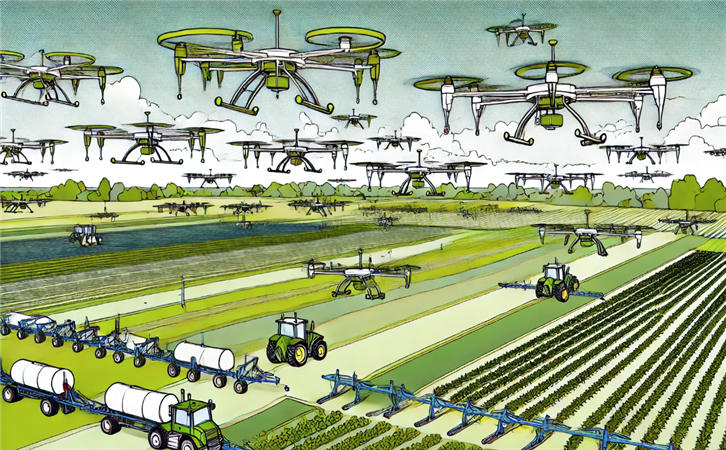

农机智能化与无人机应用

智能农机:配备GPS与传感器的拖拉机实现自动驾驶、精准播种/施肥。

无人机作业:

多光谱成像评估作物健康;

精准喷洒农药(减少30-40%用量)。

农产品全链路溯源

生产端:RFID标签/二维码记录种植环境数据(如土壤pH值、施肥记录)。

流通端:温湿度传感器监控运输环境,确保冷链合规。

消费端:区块链技术保障数据不可篡改,提升信任度(如青岛香菇出口合格率达99%)。

二、技术架构与实现原理

三层技术框架:

感知层:传感器、摄像头、RFID标签采集物理数据;

网络层:LoRaWAN/NB-IoT等低功耗广域网传输数据;

应用层:云平台分析数据,生成控制指令(如自动灌溉决策)。

关键技术支持:

边缘计算:田间网关实时处理数据,降低云端负载;

AI算法:预测模型优化灌溉/施肥策略。

三、经济效益与可持续性价值

资源效率提升:

节水30-50%,农药减量30-40%;

化肥使用减少15-20%,降低面源污染。

产量与质量双升:

作物增产25-40%;

标准化生产提升农产品溢价能力(如出口合格率99%)。

成本优化:

自动化替代人工,劳动力成本降幅超20%。

案例佐证:

美国精准农业无人机系统减少农药30%;

法国MyEasyFarm平台提升资源利用率25%。

四、实施挑战与应对策略

| 挑战 | 解决方案 | 案例/技术支撑 |

|---|---|---|

| 高初始成本 | 政府补贴+低成本传感器(如开源硬件) | 印度小农户采用补贴传感器 |

| 农村网络覆盖弱 | 混合通信(卫星+LoRaWAN) | 非洲项目采用LPWAN技术 |

| 数据安全风险 | 区块链加密+访问控制 | 青岛香菇溯源系统 |

| 农民技术素养不足 | 可视化操作界面+在地培训 | 中国农技推广站开展IoT操作培训 |

五、未来趋势

AI深度融合:强化预测性维护(如农机故障预警)和产量模拟。

低成本技术普及:生物传感器等新型设备降低小农户应用门槛。

全球标准建立:推动跨平台数据互通,提升供应链透明度。

启示:物联网农业正从单点技术应用转向全产业链协同,通过“数据驱动决策”重塑农业生产范式,为粮食安全与可持续发展提供核心支撑。